色相環とは

こんにちは。

レジンテーブル槐です。

色相環とは、色相(色味の違い)を虹の順番のように円状に並べたもので、

色の関係性を理解し、配色を考えるためのツールです。

服のコーディネートを組むときや、インテリアのデザインを行うとき、

ウェブや広告のデザインを行うときなどによく使われます。

色相環を知ることで、デザインがしやすくなり、狙った効果を得ることが出来ます。

例えば、華やかな雰囲気、個性的な雰囲気、

暖かな雰囲気など全体的なイメージを狙って演出することができるのです。

色相環は3つの要素で構成されます。

1つめは原色。

他の色を混ぜても作れない基本となる色です。一般的に赤・黄・青が使われ、3原色と呼ばれます。

2つめは二次色。

原色を2つずつ混ぜ合わせて作られる色です。

赤と青からは紫、青と黄からは緑、黄と赤からはオレンジができます。

3つめは三次色。

原色と二次色を混ぜて作られる色です。

赤と紫で赤紫(マゼンタ)色、青と紫で青紫色…などのような色のことです。

色相環には「補色」や「反対色」「類似色」と呼ばれる色の関係性が存在します。

上の色相環の図を見て下さい。

「補色」とは色相環上の反対に位置する色のこと指します。

例えば、赤の反対(180度離れた位置)には青緑色があります。

赤色と青緑色は補色関係にあることが分かりますね。

黄色と紫色も補色関係にあります。

オレンジと青も補色関係のようです。

「反対色」は補色よりも広い範囲の反対の位置にある色のことを指します。

つまり、補色+補色の両隣の色が反対色となります。

赤色の反対色は青緑色(補色)+青色、緑色ということになります。

「類似色」とは、色相環上で隣り合う色同士のことを指します。

赤色の類似色はピンク色とオレンジ色と言うことです。

色相環を使ってレジンテーブルの色決めをしよう

レジンテーブルのレジン色を決めるのはなかなか大変です。

木肌は白~クリーム~ベージュ~茶色をしているので、

どのようなレジン色であっても大体似合ってしまうからです。

お部屋の雰囲気との相性もありますし、

テーブル単体だけを見たときの「好き!」や「良い!」で決めてしまうのはリスクがあります。

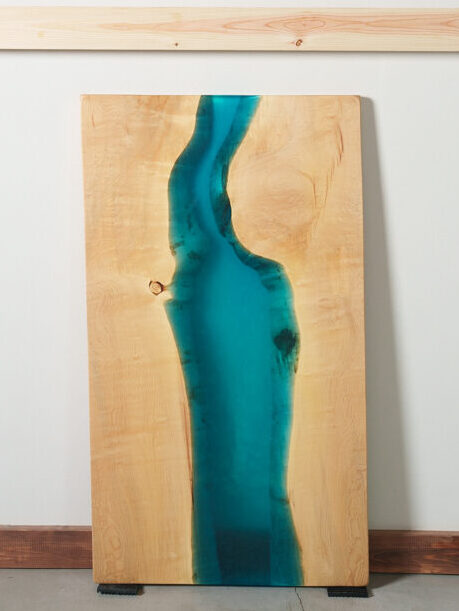

例えば、こちらの屋久杉×グリーンレジンのレジンテーブル、

とても素敵なのですがすべての家に合うテーブルではありません。

お部屋全体の雰囲気と、あなたの好きとの折り合いをつけながら素敵な空間を作りましょう!

昨日の記事「テーブルが主役になる家」では、

テーブルを中心とした内装デザインの提案をしておりますので、そちらも見てみて下さいね。

さて、悩みどころのレジンテーブルのレジン色決めですが、

色相環を用いることで決めやすくなります。

木肌を茶色と仮定したとき、補色は水色になります。

類似色は赤色や黄色、オレンジ色、緑色などです。

類似色を用いることで、まとまりのある落ち着いた印象を与えることができ、

補色を用いることでお互いの色を引立て、インパクトのある個性を演出することができます。

例えば、青色系統のレジンを用いるリバーテーブルでも、

茶色や黒色などの木を用いれば唯一無二の個性が、(補色に近い)

白色やクリーム色の木を用いれば柔らかくあたたかな印象になります。(類似色により近い)

まとめ

レジンの着色剤は数十色ありますが、それだけでなく混ぜて新たな色を作り出すことも出来ます。

また、色を重ねることも可能です。

通常、テーブルを作る際にはレジンを一気に流すことはせず、

3-4回に分けて流し込み、硬化させるという作業を行います。

そのため、1層1層異なる色を重ねることも可能となるのです。

ただ、濃い色を重ねてしまうと、結局合わさって黒にしか見えなくなります。

組み合わせはしっかりと考えた方がいいでしょう。

勿論アドバイスもさせていただきます。

レジンは、色を付けるだけでなく、中に物を封入することも可能です。

ラメや葉、枝やドライフラワーなどの定番のものから

ナンバープレートやコイン、フィギュアなどほとんど何でも入れることができます。

無限の可能性がある自由さが魅力なレジンテーブル。

ぜひ色相環も頭の片隅に置きながら、あなただけのレジンテーブルを作ってみて下さいね。